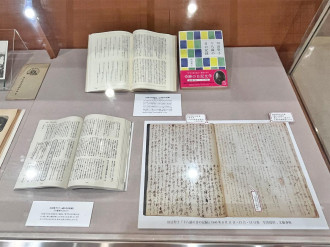

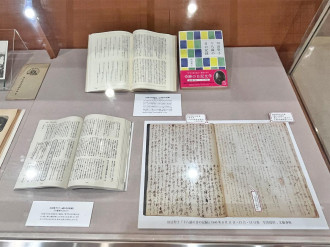

「江戸蔵公開 昔の道具展」が現在、東大阪市指定文化財「旧河澄家」(東大阪市日下町7、TEL 072-984-1640)で行われている。

旧河澄家統括責任者の堀木昌彦さんによると、河澄家から東大阪市に寄贈された史料や民具は、年代が分かる物で1594年から1960(昭和35)まで約1200点あるという。同施設では毎年テーマを変えて河澄家に伝わる昔の道具を展示し、江戸時代に建てられたとされる土蔵を公開しており、近隣小学校の授業にも活用されている。

今年はこれまでの展示テーマに加え、「灯(あか)り」の道具を展示。釣り灯籠や油差しなどの道具、家紋入りの箱ちょうちん、燭台(しょくだい)、手燭(てしょく)、ランプなど、24点を展示し、パネルでは、灯りの歴史や灯りに使われてきた道具、燃料などを解説する。隣には、化粧水を作る際に使う陶磁器でできた蒸留器「蘭引(らんびき)」やお歯黒道具、柄鏡(えかがみ)、香炉など、化粧にまつわる道具を展示する。

食に関する道具を展示するコーナーでは、さまざまな形式の膳を展示するほか、重箱や弁当箱、皿やわんなどの食器類、せいろ、飯櫃(めしびつ)、餅箱などが並ぶ。堀木さんは「食に関するものでは、新たなものを15点展示している」と話す。河澄家は日下村の庄屋を務めていたことから、庄屋で使う道具とともに庄屋の役割を記載したパネルも用意した。

堀木さんは「道具を見ながら灯りの歴史を勉強してもらい、火のありがたさや昔の人は大変だったと知ってもらえたら。これまでの展示のいいところを凝縮しているので、多くのことを学ぶことができる」と話す。

開館時間は9時30分~16時30分。月曜休館(祝日の場合は翌日)。入館無料。9月23日まで。