東大阪・国際児童文学館で街頭紙芝居の原画展示 紙芝居師の実演も

昭和前半に街頭で演じられていた紙芝居の原画が9月6日から、「大阪府立中央図書館 国際児童文学館」(東大阪市荒本北1)で展示されている。

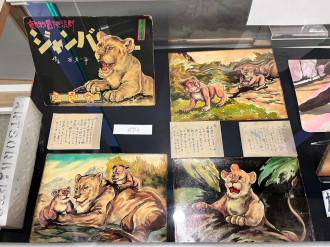

同館が所蔵する街頭紙芝居の大半は、故・塩崎源一郎さんが1947(昭和22)年に設立した紙芝居総合センター「三邑会(さんゆうかい)」が制作したもので、塩崎さんは紙芝居を制作して紙芝居師に貸し出す「絵元」として数多くの紙芝居を配給した。1980年代からは紙芝居の保存と紙芝居師の育成に力を注ぎ、1995(平成7)年には「塩崎おとぎ紙芝居博物館」(大阪市西成区)を創設。2000(平成12)年に塩崎さんがなくなった後も、同会を拠点に現在、14人の紙芝居師が活動を続けている。

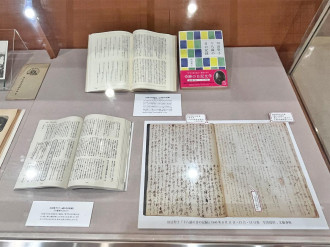

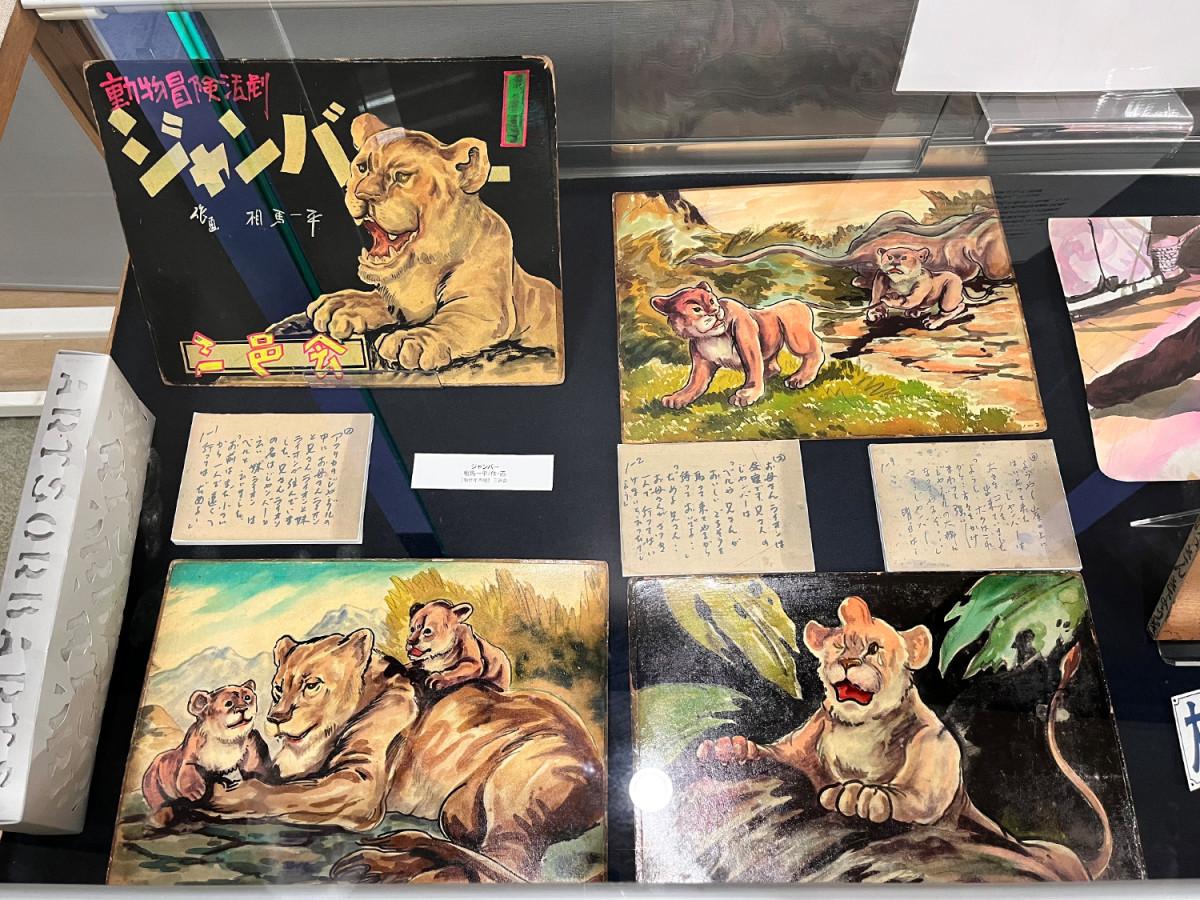

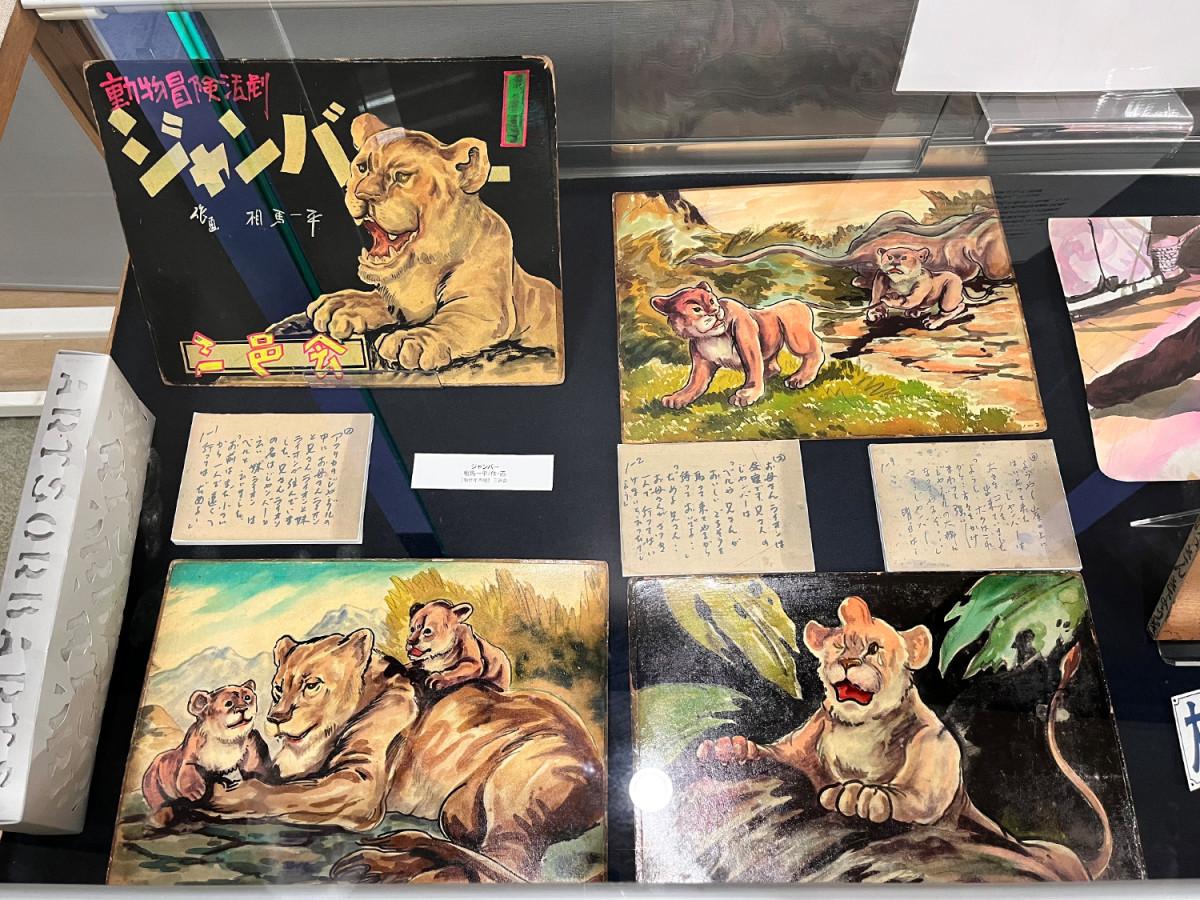

国際児童文学館は、塩崎おとぎ紙芝居博物館・三邑会が寄贈した160タイトル約4000巻に及ぶ紙芝居原画や複製画を収蔵。原画は、昭和20年から30年代に作成され、街角で演じられていた手描きの一点物という。原画の保存のほか、4000巻の絵の面をデジタル化してウェブサイトで公開し、館内ではB4サイズに印刷した複製を閲覧できるようにしている。

同展では、著名な紙芝居画家6人が描いた紙芝居原画と複製画、関連書籍を展示。室内小展示コーナーでは、漫画家の小寺鳩甫(こでらきゅうほ)が熱田十茶(あったとさ)のペンネームで描いた「文福茶釜うかれ狸(たぬき)」、洋画家の武部本一郎が宇田野武のペンネームで描いた「鉄拳」などの原画を紹介する。エントランスでは、酒井七馬と手塚治虫の共著「新宝島」、酒井七馬が左久良五郎のペンネームで描いた紙芝居「宇宙少年」の原画などを展示する。

同館室長の小山由さんは「手描きの紙芝居は躍動感のある絵、ドラマチックなストーリーが魅力。戦前戦後の日本の児童文化や紙芝居文化に触れてほしい」と話す。会場では原画と合わせ、紙芝居画家による絵画作品も展示している。

11月8日には、現役紙芝居師が実演する街頭紙芝居イベント「むかしの紙芝居を楽しもう!」(14時30分~15時30分、参加無料)を2階多目的室で開催する。「アイアンロック」「脱線坊や」2作品の実演のほか、紙芝居を使うクイズも行う。小山さんは「街頭紙芝居を見る機会はなかなかないので、昔見たことがある人から見たことのない子どもまで、幅広い方に見に来てもらいたい」と話す。

開館時間は9時~17時。月曜(祝日の場合翌日)、9月11日、10月9日休館。11月9日まで。