国際児童文学館が「マンガの歴史」講座 明治期からの変遷を現物資料で紹介

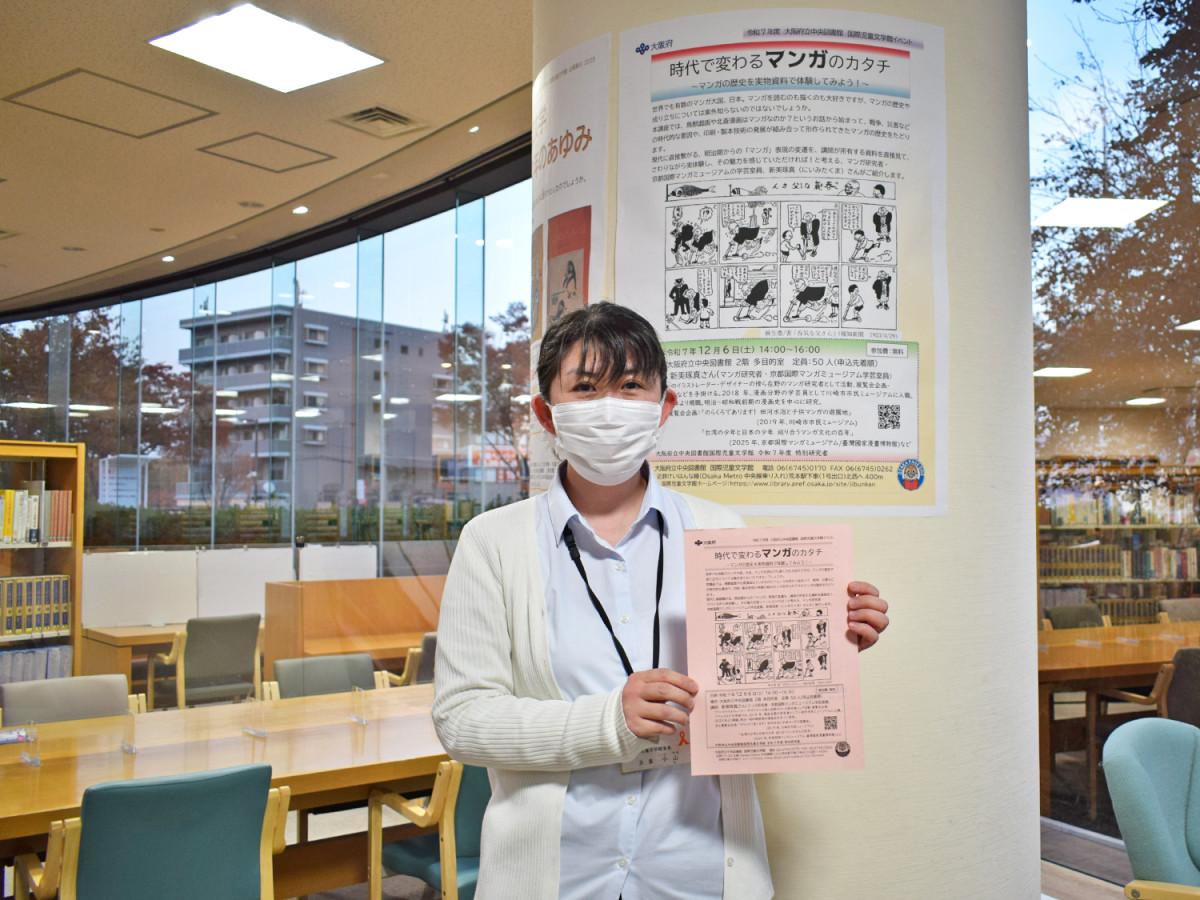

講座「時代で変わるマンガのカタチ~マンガの歴史を実物資料で体験してみよう!~」が12月6日、大阪府立中央図書館(東大阪市荒本北1)2階多目的室で開かれる。

大阪府立中央図書館 国際児童文学館が主催する同講座。児童文学・児童文化に関する専門機関として国内で出版された児童書や周辺資料を幅広く収集する同館では、研究者による所蔵資料を利用した調査研究活性化を目的に特別研究者制度を設けており、特別研究者がその研究成果を発表することで、専門図書館機能の充実や情報発信の強化を目指している。

今回の講座は、同館の本年度特別研究者でマンガ研究者・京都国際マンガミュージアム学芸室員の新美琢真さんが講師を務める。新美さんはフリーランスのイラストレーター・デザイナーの傍ら、明治~昭和戦前期のマンガ史を中心に研究し、マンガ関連の展覧会やイベントの企画なども手がけている。同館が特別研究者の講座を開くのは今回が初めてという。

講座では「鳥獣戯画や北斎漫画はマンガなのか?」に始まり、戦争や災害などの時代的な要因や印刷・製本技術の発展が絡み合うことで形作られてきたマンガの歴史をたどる。新美さんは「マンガの歴史はどちらかというと作品や表現に注目されがちだが、技術の進歩や掲載媒体の特性など、作家の創造性の外側にある要因もマンガという文化が形作られる上で大きな影響を与えているという点に注目してほしい」と話す。

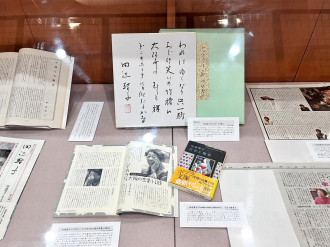

当日は、近代漫画を代表する雑誌類、「ジャパン・パンチ」「団団珍聞(まるまるちんぶん)」「東京パック」、「のらくろ」単行本、「のらくろ」を模倣した「赤本」など、新美さんが所有する資料を持参し、直接見て、触りながら体験してもらう。

新美さんは「現在は古いマンガを研究する人があまりいないので、中高生くらいの若い人たちにも聞いてもらいたい」と話す。

開催時間は14時~16時。定員50人。参加無料。要事前申し込み。同館ウェブサイト、来館窓口、ファクス(FAX 06-6745-0262)で12月5日まで受け付ける。