近大が万博で創立100周年記念イベント さかなクントークショーやマグロ解体ショー

近畿大学(東大阪市小若江3)が9月20日、大阪・関西万博会場内EXPOメッセ「WASSE」で創立100周年を記念したイベント「海と大地を耕す」を開催した。

創立100周年を迎えるに当たり、学生に、より一層の充実した環境を提供するため、東大阪キャンパス整備や農学部多目的ホール建設など、複数の計画を進める近畿大学。創設者・世耕弘一さんの「学びたいものに学ばせたい」という思いを受け継いだ奨学金制度の創設や、医学部・近畿大学病院の堺市への移転に伴う施設・設備の充実などにも取り組む。同大は、大阪・関西万博が開催される年に100周年を迎えることに縁を感じ、万博会場内で何か記憶に残るイベントができないかと発案。未来につながる研究結果を発信することは、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」と親和性が高く、世界中から来場者が集う機会に大学の研究や魅力を多くの人に体験してほしいと、万博会場内での開催を決めた。

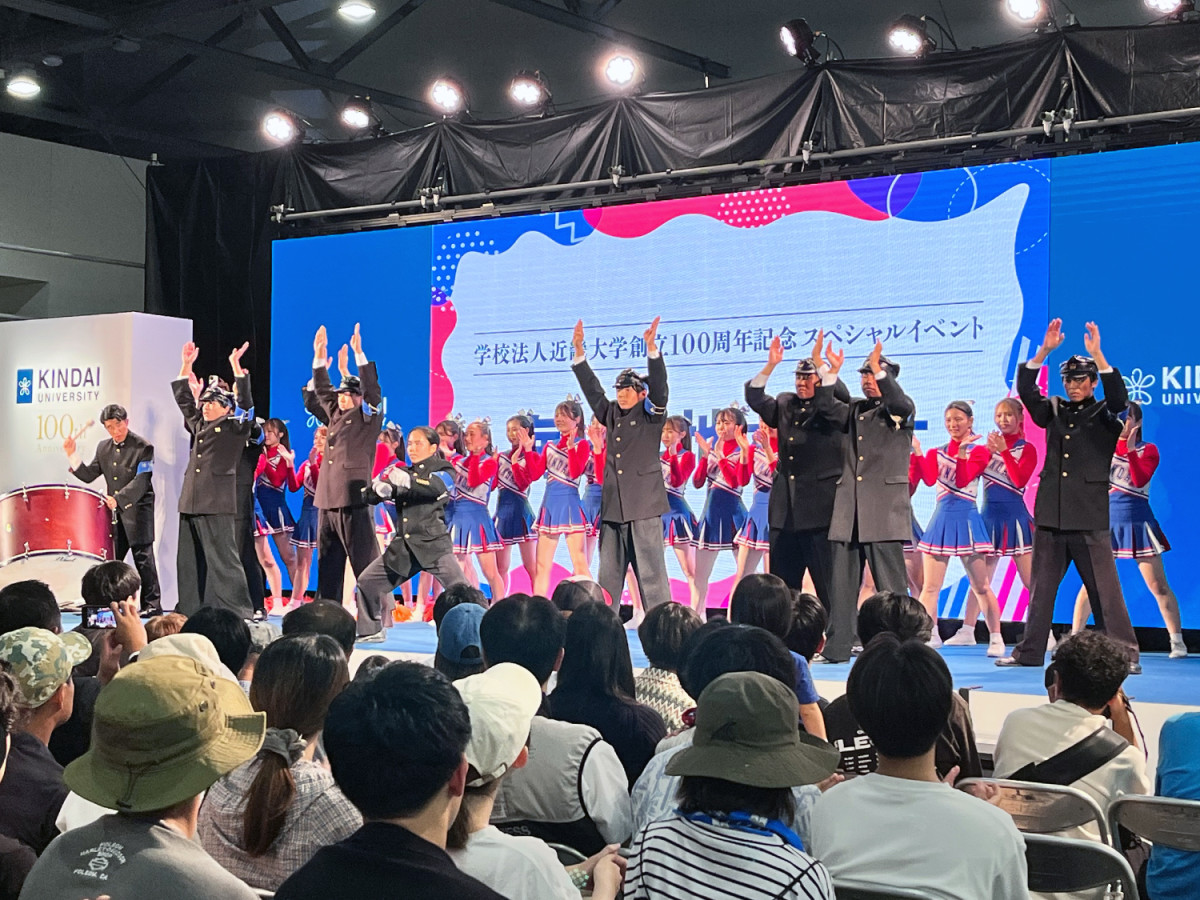

■学生ステージで華々しくスタート

ステージプログラムの最初は応援部チアリーダー部がダンスを披露し、続いて吹奏楽部が「Sing Sing Sing」などの演奏を披露。応援部リーダー部、チアリーダー部、吹奏楽部の合同ステージでは、硬式野球部など体育会系部活動の試合応援で行う、演舞や演奏を披露。観客の掛け声や手拍子も加わり、会場が盛り上がった。最後は、応援や式典でも披露する同大の伝統的な応援歌「近大節」で学生ステージを締めくくった。

■近大マグロの解体ショー

ブースが並ぶエリアの一角では、同大が1970(昭和45)年から32年の歳月をかけて世界で初めて完全養殖に成功したクロマグロ「近大マグロ」の解体ショーを行った。解体ショーに使ったマグロは、同大水産研究所奄美実験場で育った、重さ68.6キロ、全長147.1センチ、4歳のクロマグロ。プロの職人が豪快にさばき、観客に振る舞った。

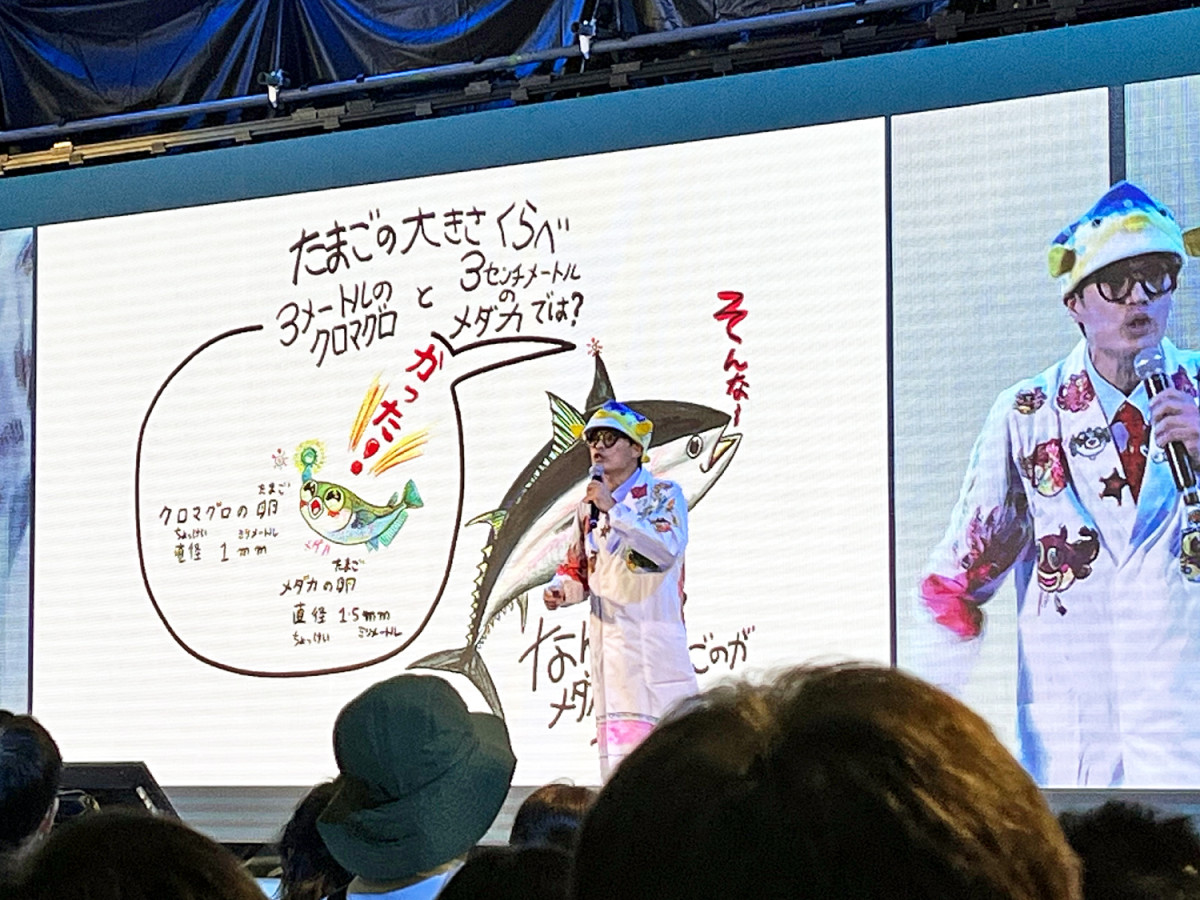

■さかなクンと水産研究所所長のトークショー

午後に行われたトークショーでは、東京海洋大学名誉博士・客員教授のさかなクンを特別ゲストに迎え、魚の知識を伝授。さかなクンがマグロの卵がメダカの卵より小さいことや、5種類のマグロの特徴や味の違いなどを説明した。

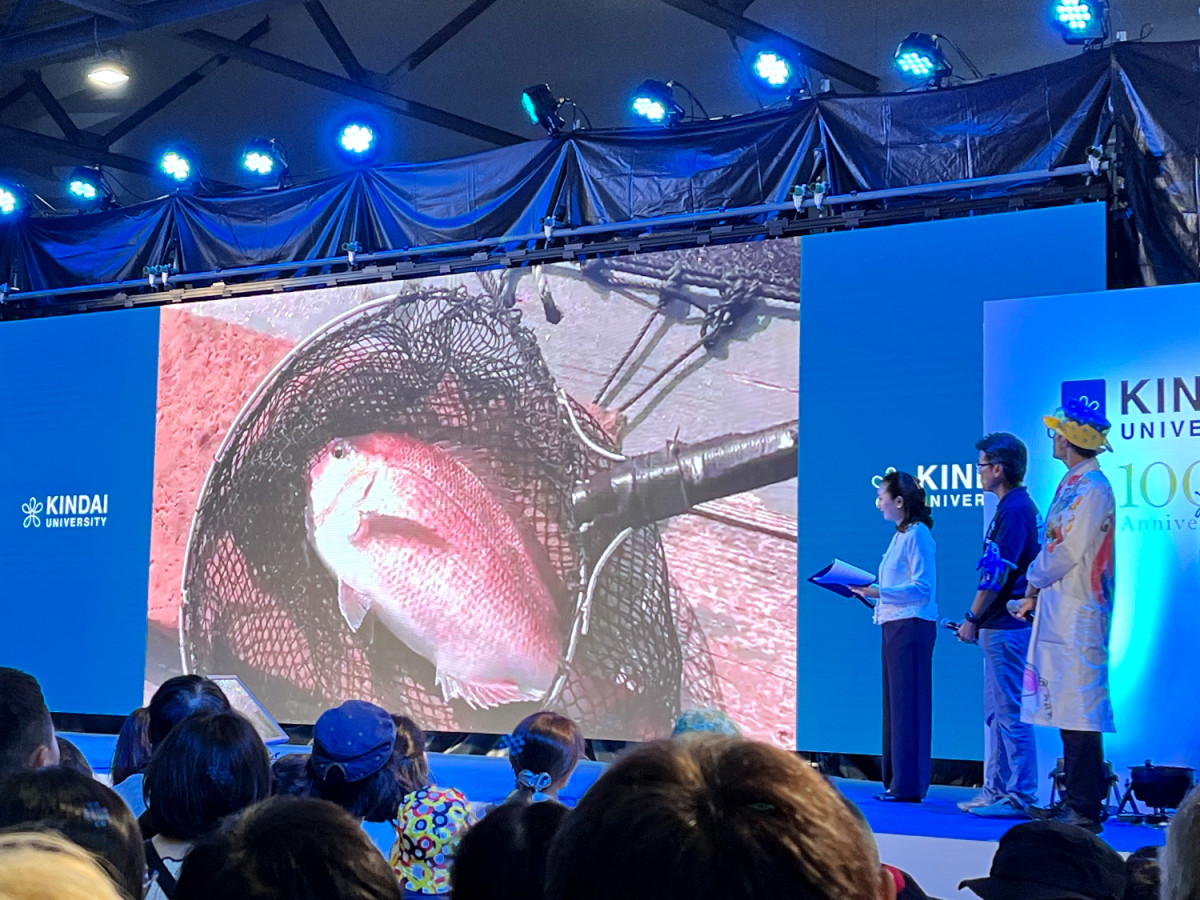

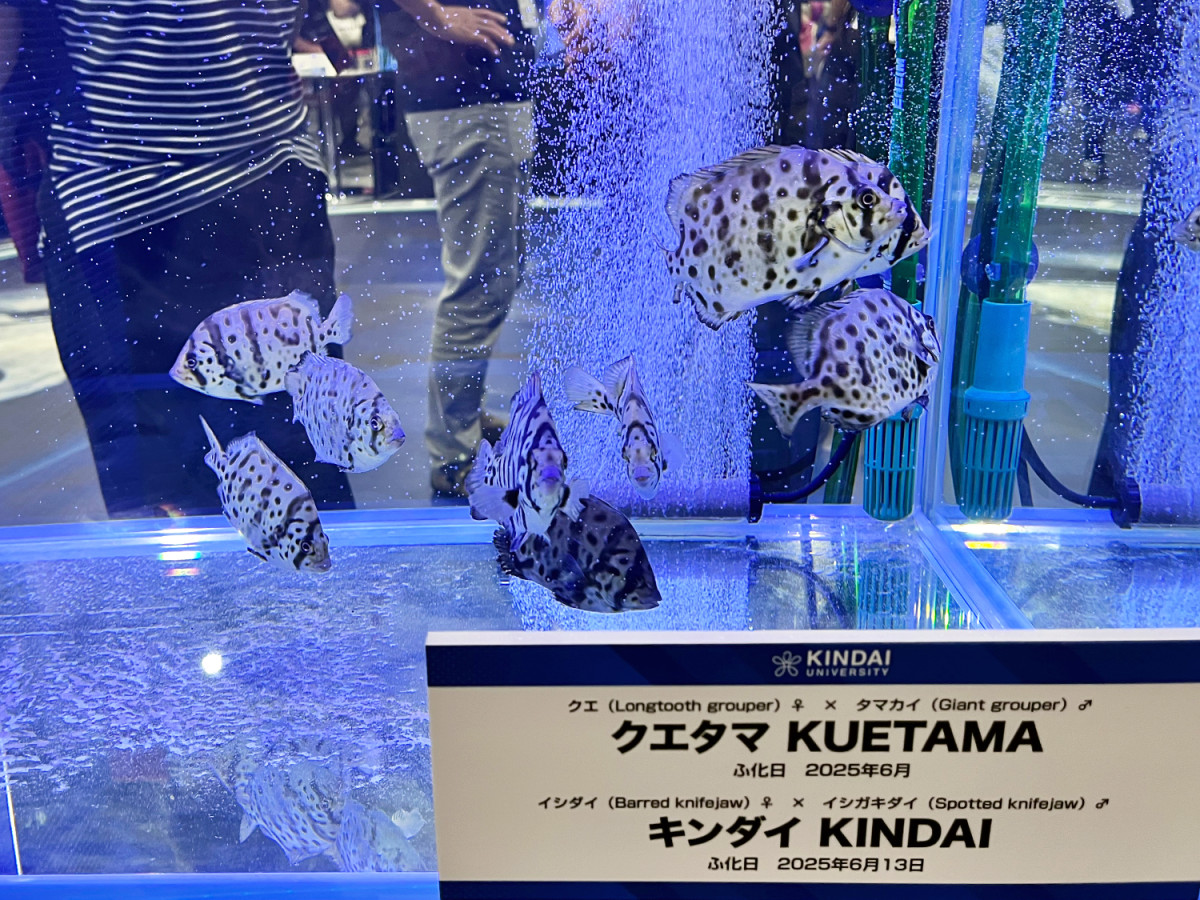

水産研究所所長の家戸敬太郎さんとの対談では、家戸さんが同大の養殖技術の根幹となった「小割(網いけす)式養殖」や近大マグロが2002(平成14)年に出荷されるまでの苦労話、養殖した魚の卵から育てる人工種苗による養殖などについて説明。さらに、同大の技術で2種類の魚を掛け合わせたオリジナルの交雑魚「クエタマ」「ブリヒラ」の特徴など、水産研究所についてトークを繰り広げた。

その後、水産研究所白浜実験場と中継でつなぎ、実験場で養殖する卵から育てたマダイや、クエとタマカイを掛け合わせた「クエタマ」などを映し出し、選抜育種や交雑で優良品種を作り出す生産方法や研究成果などを紹介した。

ステージの最後には、さかなクンが子どもからのリクエストに応じて好きな魚の絵を描いてプレゼントし、会場を盛り上げた。

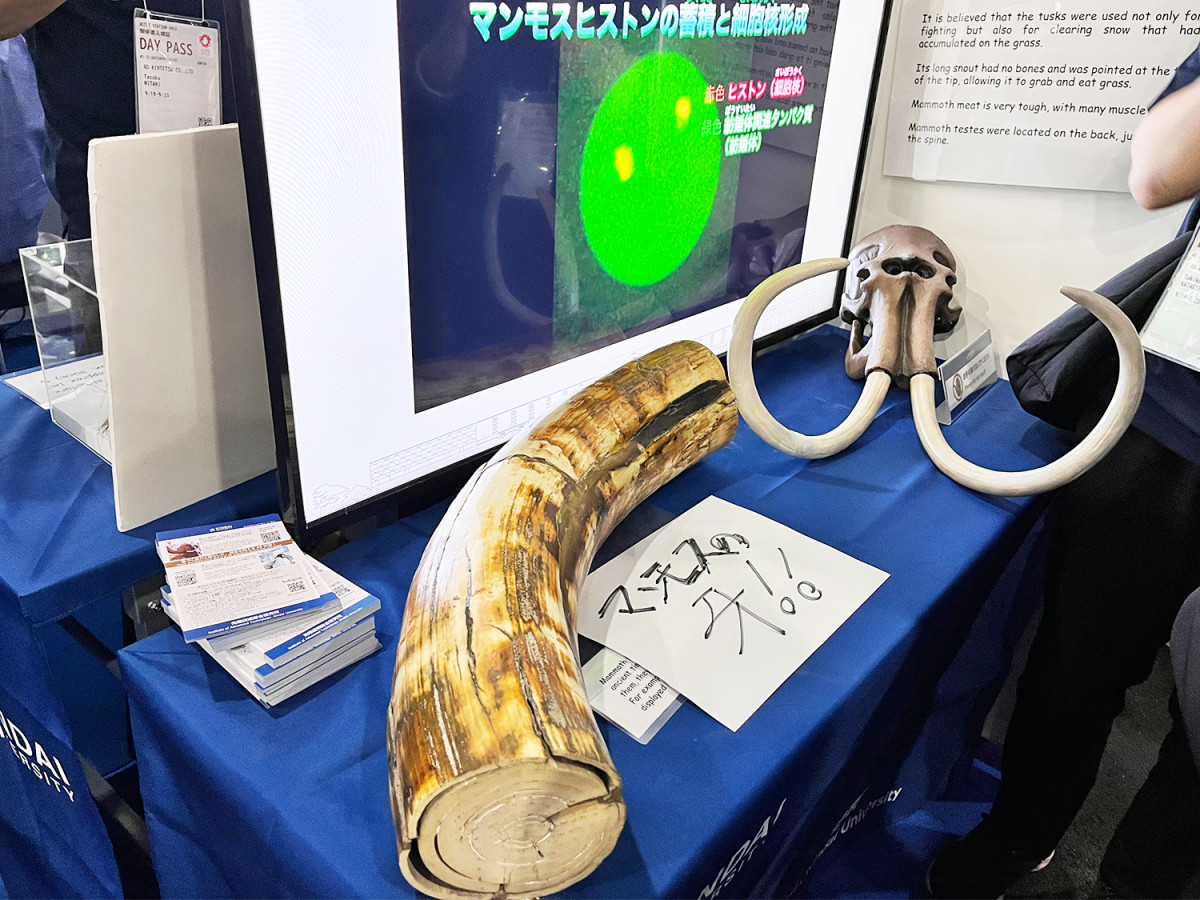

会場には、農学部が研究する無農薬栽培のバラや生物理工学部の「マンモス復活プロジェクト」、経営学部の配送ロボットなど15の研究室ブースを設けた。VRゴーグルを着けて近大マグロのいけすに潜入する体験や、同大が手がけた養殖魚の稚魚を展示するミニ水族館を設置し、子どもから大人まで、多くの人が興味深そうに体験したり、水槽をのぞいたりしていた。

関連記事:東大阪で自動配送ロボットがねじ100キロを搬送 公道で2回目の実証実験

■「近畿大学水産研究所 大阪・関西万博 ウォータープラザ店」に特別メニュー

同大はサントリーホールディングスと協業し、万博会場内に養殖魚専門料理店「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所 大阪・関西万博 ウォータープラザ店」を出店し、近大マグロや「ブリヒラ」「クエタマ」など、同研究所の技術で養殖した魚を使ったメニューを販売。1日約650人が利用しているという。

創立100周年を記念し、9月20日からは同研究所新宮実験場が養殖研究を行う「近大産チョウザメ」と、その卵の「近大キャビア」にレモンと芽ネギを合わせた特別メニュー「ワンスプーンで食す 近大キャビアの親子寿司(ずし)」(2,000円)を1日15食限定で販売する。今月29日まで。