東大阪で特別展「幕末明治の浮世絵百年」 風景画や開化絵など140点

特別展「幕末明治の浮世絵百年 大江戸の賑(にぎ)わい」が現在、東大阪市民美術センター(東大阪市吉田6、TEL 072-964-1313)で開催されている。

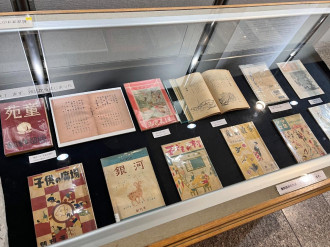

町人文化が栄えた江戸後期から文明開化で華やぐ明治前期までの約100年間の浮世絵作品を紹介する同展。歌川広重、葛飾北斎、歌川豊国、渓斎英泉、歌川国芳など、江戸の人気絵師の作品、文明開化で洋風化する街並みや鉄道、洋装を描いた開化絵など計140点を展示する。

第1会場には、風景画と美人画を展示。同センター学芸員の大黒幸美さんは「1830年ごろは西洋からさまざまな絵画の情報が入ってきた時代。広重も北斎も西洋の絵画技法として入ってきた遠近法を使って風景画を描いている。モクモクとした雲の表現も西洋絵画の影響。広重も北斎も作品の中で鮮やかな青、藍色を扱っており、輸入された西洋絵画の顔料『ベロ藍』を使っていた」と解説する。

第2会場は、人気のあった幽霊や妖怪、相撲絵、ペットとして飼われていた犬、猫、金魚、役者絵や武者絵、戯画など、江戸時代の暮らしや楽しみ、文化が分かる作品が並ぶ。幕末から明治へと時代が進むエリアでは、黒船や外国人を描いた浮世絵を紹介。「外国人の絵は、最初はちょっと怖い表現だが、時が進むにつれ徐々に親しみを込めて描いているという風に変化している」と大黒さん。鉄道やガス灯、馬車が描かれた風景画も並ぶ。最後のエリアには、顔は浮世絵風だが、当時のおしゃれな髪型でドレスを着た女性の絵や、当時の最先端の赤い絵の具「アニリンレッド」を使った作品を展示する。

大黒さんは「幕末明治の100年は、絵のジャンルが一番多かった時期。激動の時代で不安ばかりだっただろうと思ったら、実はものすごくたくましく生きていたというのが浮世絵だけで分かる。新しい文化をどんどん取り入れ、瞬く間に変わっていく世の中をものすごいスピードで咀嚼(そしゃく)し、消化していった様子を見ていただきたい」と話す。

11月24日は、あべのハルカス美術館・大和文華館館長の浅野秀剛さんによる講演「幕末明治の浮世絵の楽しみ方」(14時~15時30分)を行う。参加費500円。

開催時間は10時~17時。月曜休館(祝日の場合は翌日)。観覧料は500円(東大阪市内在住65歳以上、障害者手帳所持者・介助者1人含む、高校生以下は無料)。12月14日まで。