田辺聖子文学館で「大阪弁」企画展 田辺さんの「こだわりと技法」紹介

第17回特別企画展「大阪弁 -田辺聖子のこだわりと技法-」が現在、大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館(東大阪市菱屋西4)で開催されている。

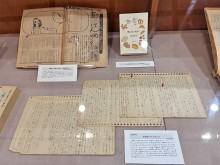

田辺さんが樟蔭女子専門学校在学中に執筆した「十七のころ」直筆原稿

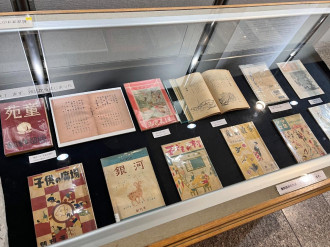

大阪で生まれ、生涯を関西で過ごし、大阪弁を駆使した小説やエッセーを多数残した田辺聖子さん。同展では、田辺さんはなぜ大阪弁にこだわったのか、大阪弁は作品の中でどのように表現されているのかを、直筆原稿やインタビューの掲載誌、関連書籍など87点の資料で紹介する。

同館学芸員の住友元美さんによると、田辺さん初の単行本「花狩」が出版された1958(昭和33)年は、小説家の山崎豊子さんが「花のれん」で直木賞を受賞した年で、当時、山崎さんの「大阪もの」は人気を博していたという。「山崎さんは大阪弁で恋愛小説を書くのは難しいと言っていたが、田辺さんは、大阪の若者は大阪弁で恋愛をしている、そのリアルなものを出したい、自分は大阪弁で育ったので大阪弁の発想じゃないと書けない、とこだわっていた。また、これまでの大阪弁の小説は一昔前を描いた作品が多く、それが今の大阪だと思われたら困るという感覚があった」と解説する。

「花狩」の初出誌や「雪の降るまで」の直筆原稿を展示するコーナーでは、作品の中での表現や書き方の特徴が分かる資料を展示。「初期の作品は言葉を書いた後にわざわざかっこで意味を書いている。意味を伝えるために漢字を使っているが大阪弁のルビを添えたものや、最後につける『~や』の『や』にしても、平仮名にするか片仮名にするか小さい文字にするかでニュアンスが少し違ってくる。田辺さんは見た目で分かりやすくニュアンスを伝えるための工夫をすごくしているので、抑揚や雰囲気など、音がナチュラルに脳内再生される。田辺さんは平仮名や片仮名の配置にまで気を遣っている」と話す。

田辺さんが樟蔭女子専門学校在学中に執筆した「十七のころ」では、大阪出身の父と関東で生まれた母の対比が描かれている。「キャラクターの個性を色付けするのに方言の比較を使っている。18歳の時に書いた作品で、この頃からそういう工夫をしている」という。同展では田辺さんの書いた大阪弁解説本「大阪弁ちゃらんぽらん」「大阪弁おもしろ草子」も展示している。「幼少期から身に付いたものをまとめ、作品として残すことで伝えることができる。リアルな大阪弁を伝えなければと工夫をし、さまざまな作品の中で残してきたことを知ってもらえたら」と話す。

11月22日は、大阪樟蔭女子大学学芸学部国際英語学科教授の小森道彦さんと同志社大学グローバル・コミュニケーション学部助教のJennifer Rose Smithさんによる講演会「『お父さんみたいな人、知らんわっ。』は『I don’t know…』でよいか -田辺聖子文学の翻訳あれこれ-」(13時30分~14時30分)を行う。入場無料。定員は先着30人。講演会終了後は、住友さんがギャラリートークを行う。講演会とギャラリートーク観覧は要事前申し込み。申し込みフォームで受け付ける。

開館時間は9時~16時30分。入館無料。日曜休館。11月24日まで。